オフィスビルやマンションの建築時に知っておきたい『高さ規制』の考え方や概要について紹介

2025.06.13 UP

オフィスビルやマンションを建築を計画する際、注意するべき項目の一つに「高さ規制」があります。

高さ規制とは、建築を計画している土地における建物高さの上限を定めるもので、制限を超える高さの建物を建てることはできません。

実際にオフィスビルやマンションを建築するとき、「高さ規制によって想定した戸数を確保できない」といった問題が生じることもあります。

斜線制限

高さ規制の中で、最も代表的なものは斜線制限です。

斜線制限とは、建物が周囲の環境(採光・通風・景観など)に悪影響を与えないよう、建物の高さや形状を制限する決まりです。

斜線制限は主に3つの種類があり、それぞれ考え方や制限の内容が異なります。

>>関連コラム:土地活用で大事な『用途地域』とは?マンション建築に適した地域についても解説!

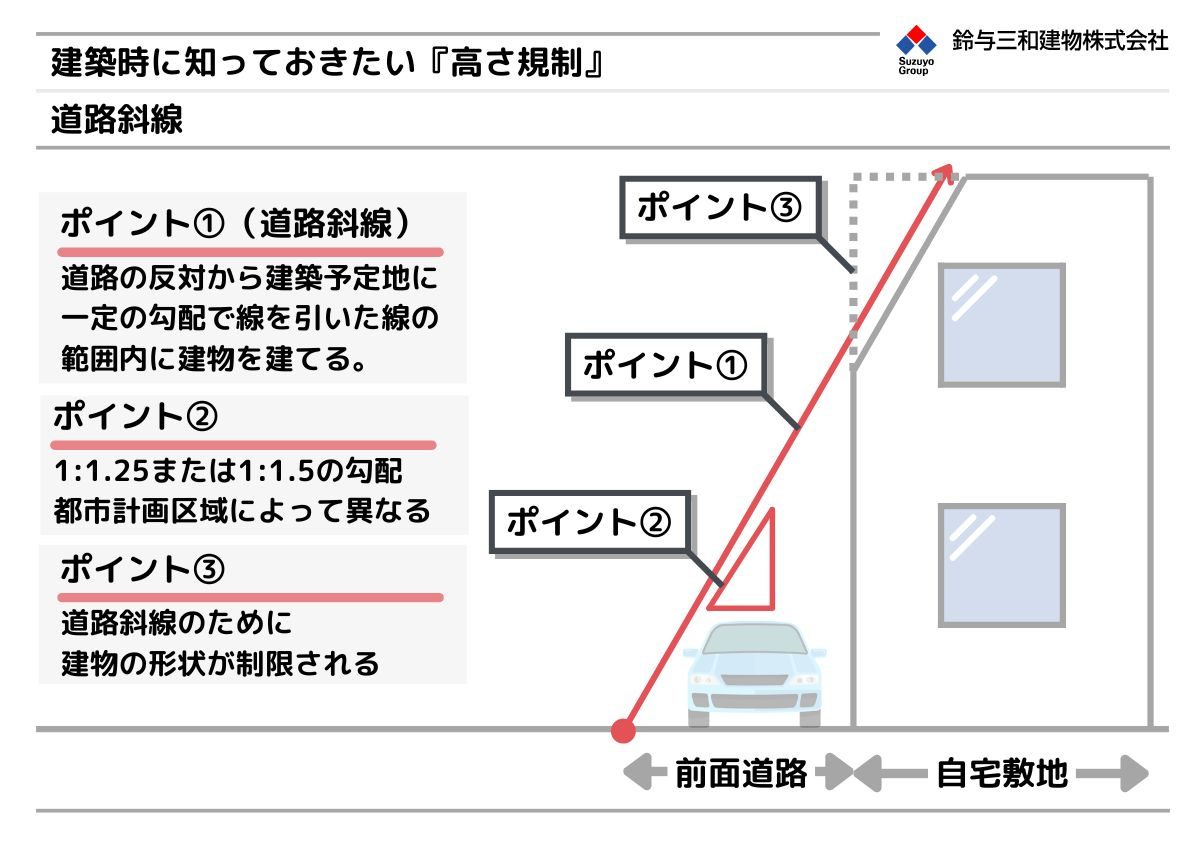

道路斜線

建築する建物を、道路の反対側から一定の勾配で引いた線の内側に収めなければならないという決まりです。計画地が接する道路幅が広いと建てられる高さも高くなります。

- 【目的】道路に面する建物の高さを制限して、日当たりの確保や圧迫感の緩和を図る

- 【 制限の内容】道路の反対側から一定の角度で斜線を引き、建物が斜線の内側に収まるように設計する

※壁面後退による緩和

道路と敷地の境界から建物の壁面を後退することにより道路斜線を緩和することができます。

緩和の内容は後退した距離と同じだけ斜線の起点(計画地と反対側の前面道路境界)が外側にずれたものとみなされるというものです。

仮に道路境界から1m建物の壁面を後退すると、勾配の起点となる反対側の道路境界も1m後退したものとみなされるため、2m分道路斜線が緩くなります。

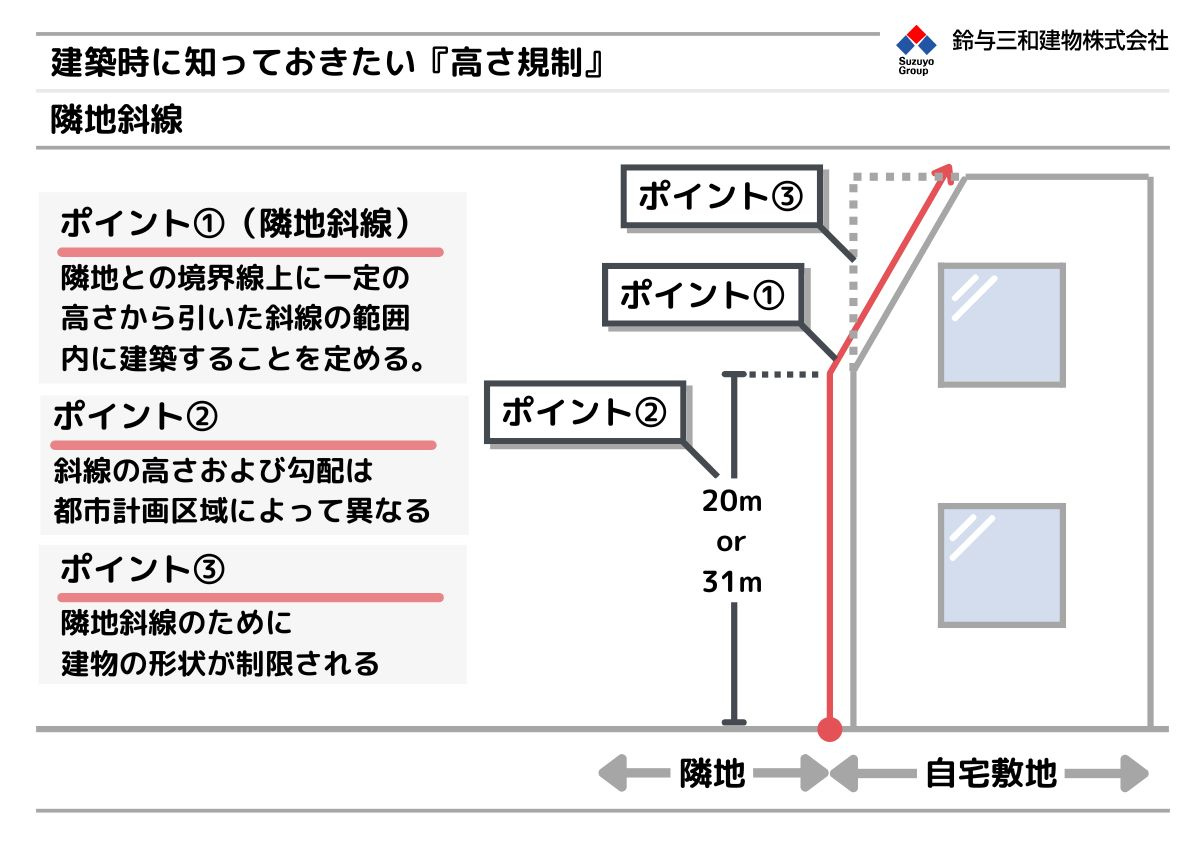

隣地斜線

隣地境界上で一定の高さから引いた斜線内に建物を収めるという決まりです。

- 【目的】建物によって、隣接する敷地に対する日当たりや通風が妨げられないようにする

- 【制限の内容】隣地境界線から一定の角度で斜線を引き、斜線の内側に収まるよう建物を設計する

商業地域など、特定の用途地域では、適用除外となり、隣地斜線を考慮せずに済むこともあります。

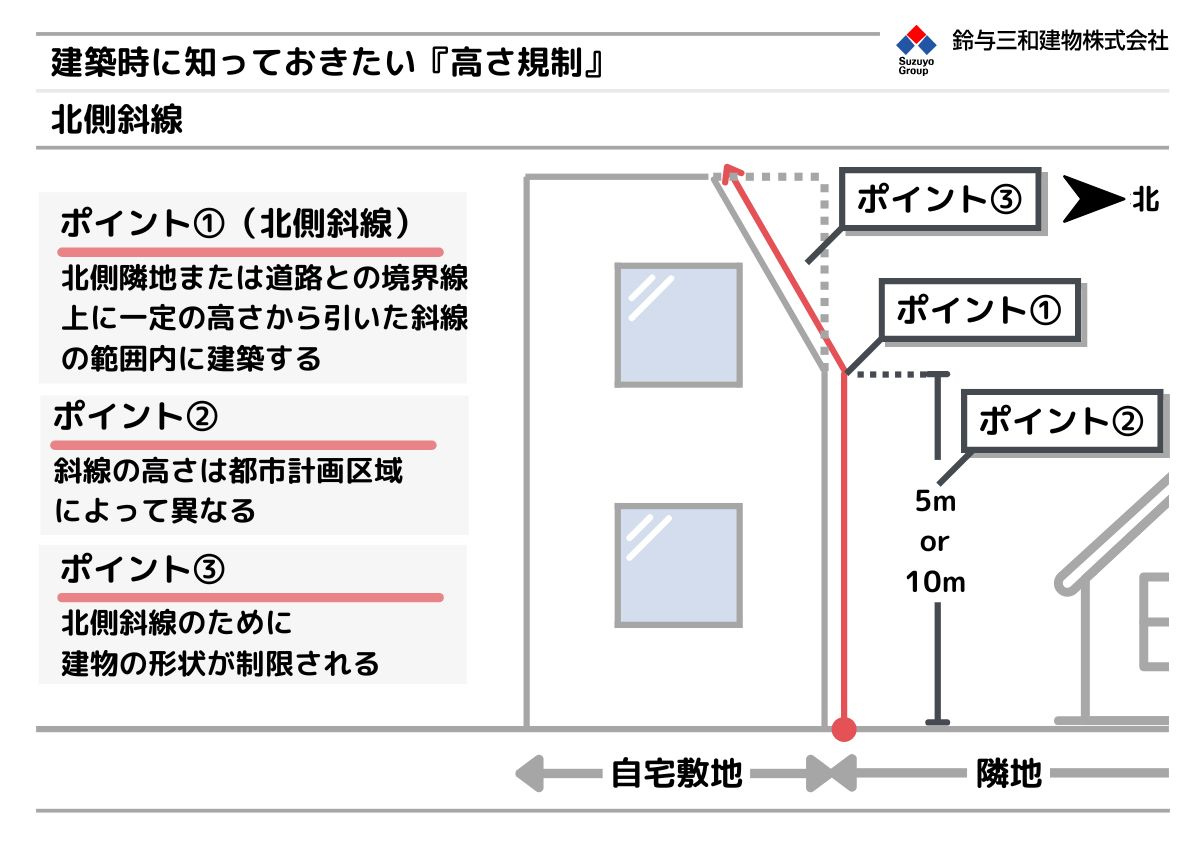

北側斜線

北側隣地境界や北側の道路境界上で一定の高さから引いた斜線内に建物を収めるという決まり。

- 【目的】北側の隣地への日当たりを確保する

- 【制限の内容】建物の北側隣地境界線から斜線を引き、斜線の内側に収まるよう建物を設計する

天空率制度

天空率とは、ここまででご紹介した斜線制限の内、道路斜線や隣地斜線を緩和する制度です。

本来であれば斜線制限でひっかかってしまう建物でも、天空率の基準を満たしていれば建築ができるようになったため、制度ができた2003年以降は設計の自由度が高くなりました。

前面道路の反対側から空を見上げた時に、そこに占める建物の割合が基準値未満となっているかが天空率のポイントです。斜線制限よりも複雑な計算が必要となるため、検討する場合は専門家へのご相談をお勧めします。

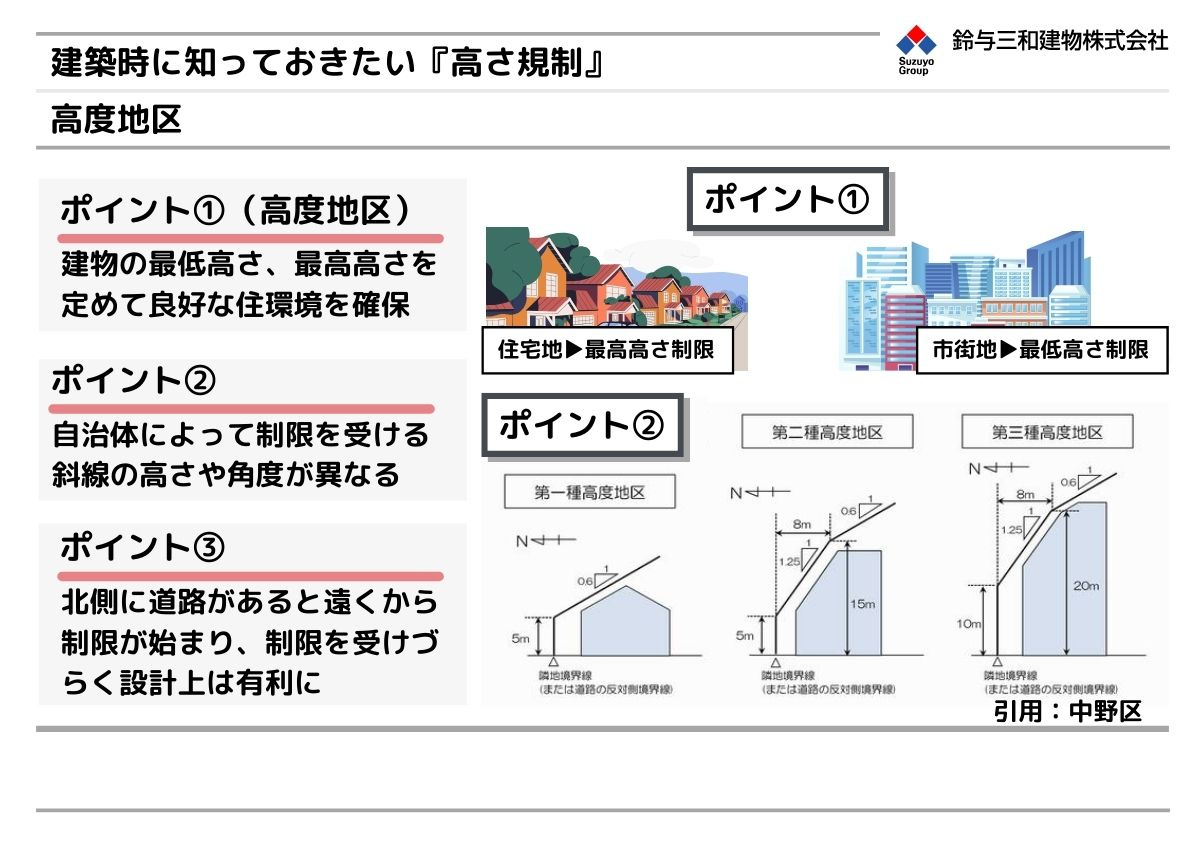

高度地区

高度地区とは、自治体が市街地の環境維持や土地利用の促進などを目的に、都市計画法によって建物の高さに規制をかける地区です。

制限の内容は大きく分けて以下の2つです。

- 建築物の高さの最低限度または最高限度を定める

- 北側隣地からの斜線制限

市街地など、土地利用を促進したい地域では高さの最低限度を定めることで低層の建物が増えることを抑えます。一方で住宅地などでは、住環境の維持を目的として高さの最高限度と定めているケースが一般的です。

また、最低限度・最高限度に加え、自治体によっては先にご紹介した北側斜線の考え方を盛り込み、より細かな規制を設定している場合もあります。

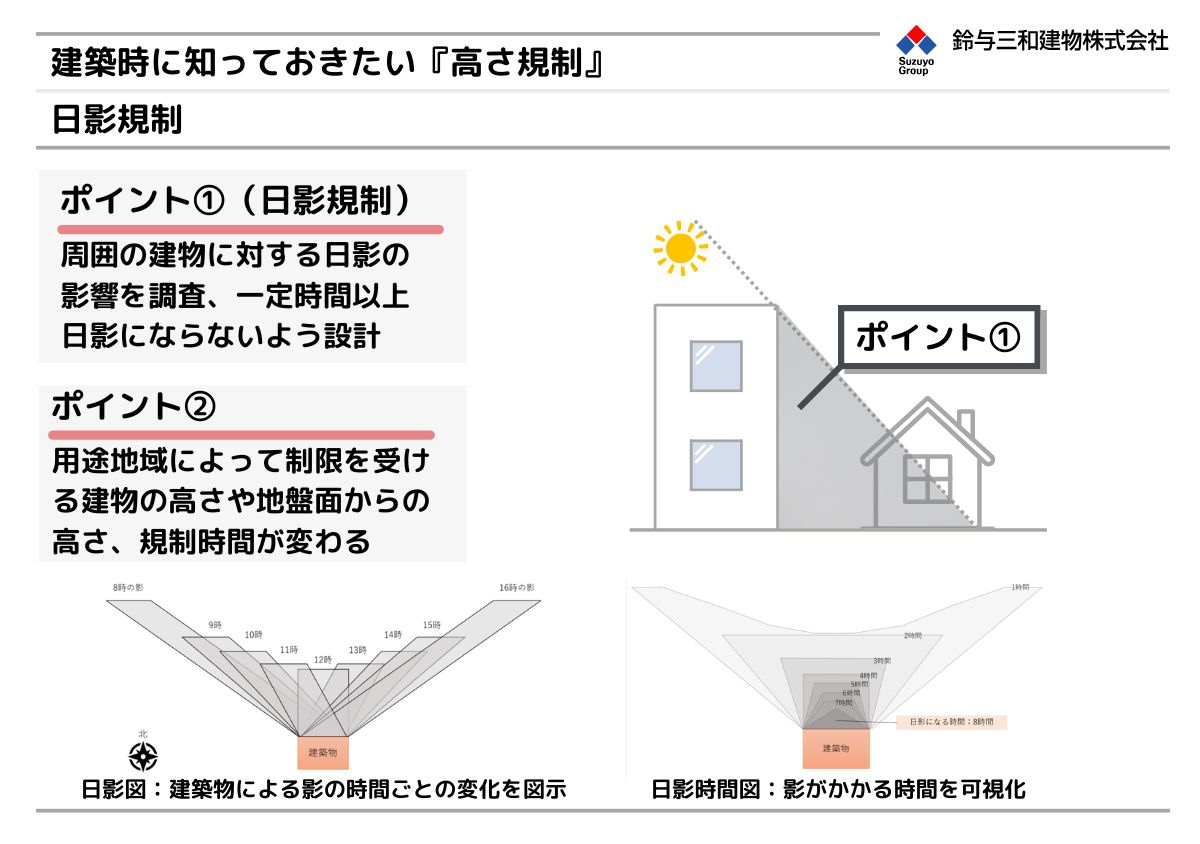

日影規制

- 【目的】周囲の建物に対する日影の影響を緩和し住環境を守る

- 【制限の内容】冬至の日(最も影が長くなる日)の影の中で、一定の高さ以上の部分からできる影が隣接する土地にどの程度日影を落とすのか計算する

建築予定地が日影規制の対象外であっても、影が伸びた先が対象地域であれば制限を受けますので注意が必要です。

日影規制を受ける、具体的な用途地域や時間など詳細については以下の記事をご覧ください。

>>関連コラム:「日影規制がかかる地域での土地活用」おすすめの方法とは

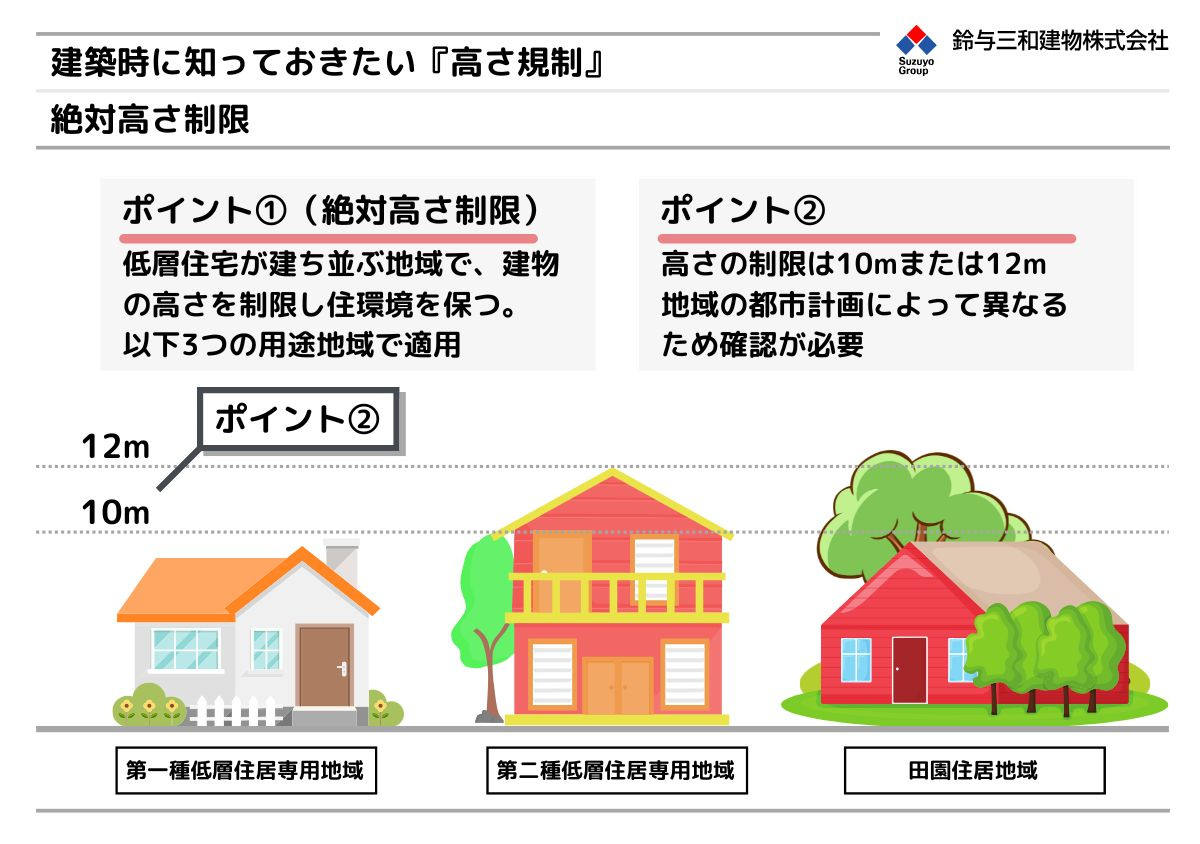

絶対高さ制限

- 【目的】低層住宅が建ち並ぶ地域で、建物が周囲の景観や住環境を損なわないようにする

- 【制限の内容】第1種低層住居専用地域では10mまたは12mなど、用途地域によって建物の高さを制限する

まとめ

今回は建物の高さに関する規制をご紹介しました。

実際に建築を計画する場合、建物の高さはご紹介した規制だけで決まるわけではありません。

容積率や建ぺい率など、建物の規模や形状にかかわる法令やルール、安全面や居住性などを考慮した構造・設計的な視点、建物の用途や建築主様の要望など、様々な要素を考慮し建物の高さ・規模・形状が決まります。

そのため建築を計画には、高さ制限に関する知識だけでなく、様々な情報やスキルが必要となります。

特にマンションやビルなどの大きな建物の建築をお考えの際には、知識や実績が豊富な建築会社や不動産業者にご相談することをお勧めします。