建物の賃貸借契約の種類(普通・定期・サブリース)を解説│概要、メリット・デメリットや「どの契約にするべきか」など疑問にも回答

2025.05.01 UP

所有している土地を活用して収益を得る「土地活用」には様々な種類があります。

中でも代表的なものは、マンションやビルを建築して建物や部屋を第三者に貸すことです。

建物や部屋の貸し借りを行う場合、一般的には貸主と借主の間で賃貸借契約を取り交わします。

この賃貸借契約には、主に以下の3種類があります。

- ・普通借家契約

- ・定期借家契約

- ・サブリース契約(転貸借契約)

本記事では建物のオーナー(貸主)の視点で、上記3種類の賃貸借契約について解説します。

それぞれ仕組みや特徴が異なり、メリットやデメリットがあるため、目的に合わせた契約方式を選択することが重要です。

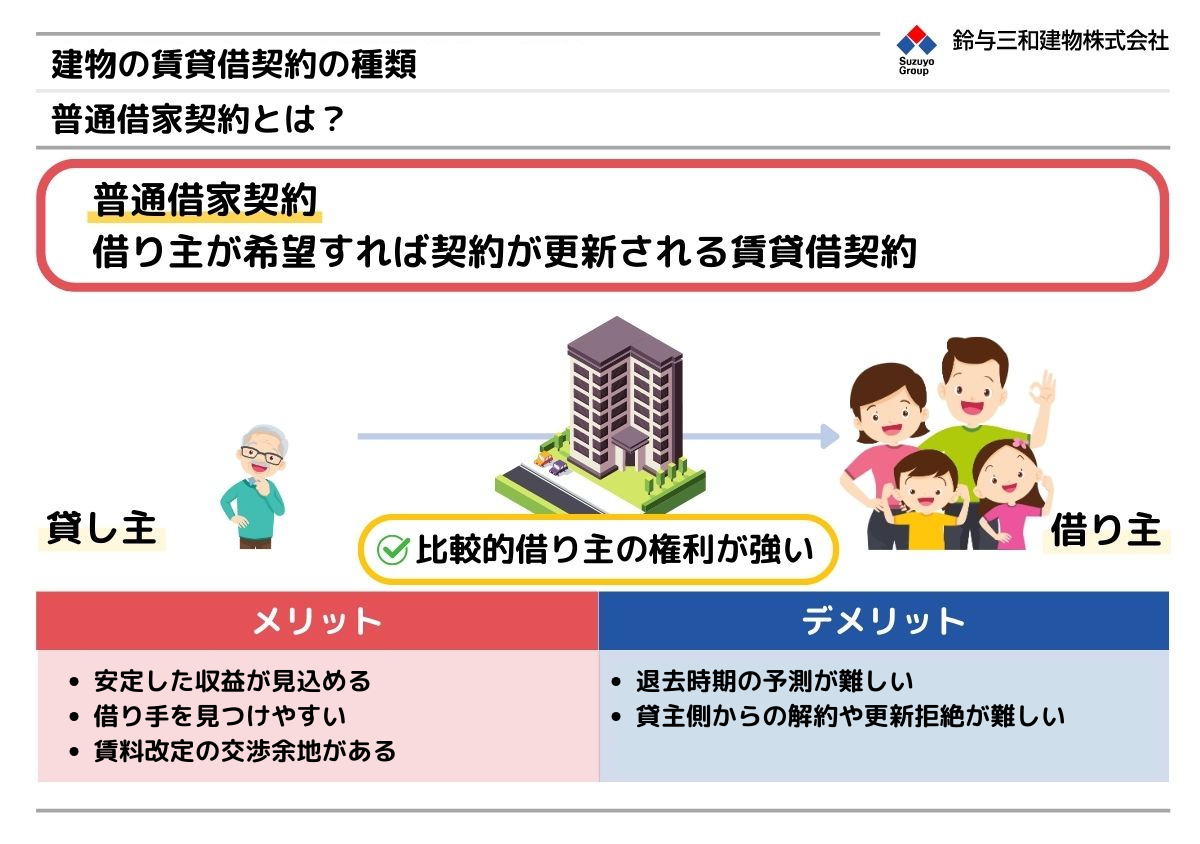

普通借家契約

普通借家契約とは、借家契約の中で最も一般的な契約方式で、以下のような特徴があります。

- ・契約の更新が可能

- ・契約期間は原則1年以上(通常2年)

- ・借主の権利が法律で保護されており、貸主からの解約や更新拒絶に正当事由(※)が必要

※正当事由とは

貸主側から解約や更新の拒絶を行う際の正当な理由のことを正当事由と呼びます。

例として、「建物所有者が自己利用(自分や家族が住む)をする。」「建物の老朽により居住の継続が困難。」「借主が家賃滞納などの契約違反をしている。」などが挙げられます。

上記のような正当事由があった場合でも、裁判が必要になるなど、解約や更新拒絶のハードルは高いとされています。

メリット

オーナー視点で、普通借家契約を結ぶメリットは以下のとおりです。

- ・更新前提で居住する入居者が多く、安定した収益が見込める

- ・定期借家契約と比べ、借り手を見つけやすい(賃料を高く設定できる)

- ・賃料改定の交渉余地がある

デメリット

一方で、普通借家契約を結ぶ上で確認しておきたいデメリットは以下のとおりです。

- ・退去時期の予測が難しい

- ・貸主側からの解約や更新拒絶が難しい

ご紹介の通り、普通借家契約は建物を賃貸する際に最も一般的な契約方式です。基本的に借主(入居者)は自身が望む限り居住を継続することができるため、長期的に安定した収入が見込めます。

更新時期など賃料の交渉がしやすいタイミングもあり、相場に合わせた不動産経営も可能です。

一方で、借主の権利が強い契約のため、近い将来に建替えや売却、専有部も含めた改修工事などにより、貸主の都合で退去をしてもらう場合には注意が必要です。

>>関連コラム:大規模な修繕工事を実施するまえに考えるべきこと

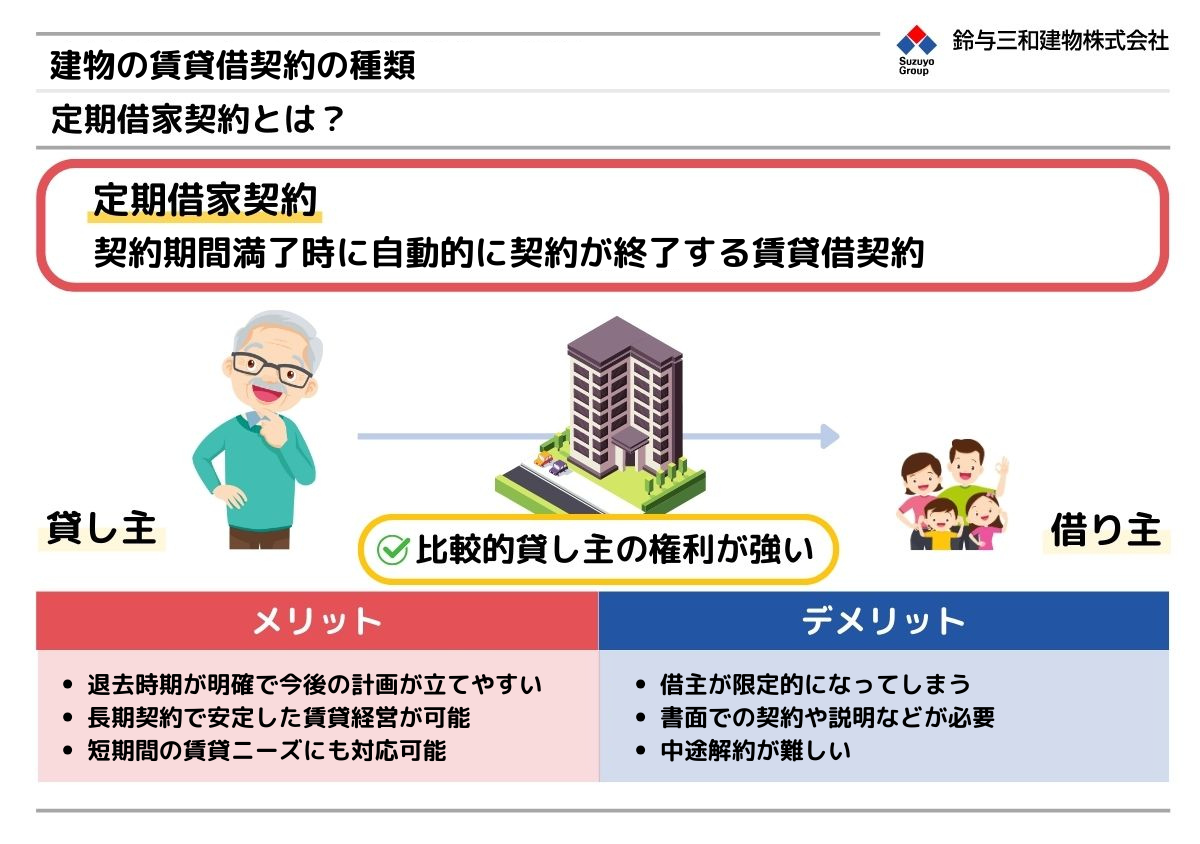

定期借家契約

定期借家契約とは、契約期間を明確に定め、期間満了時に自動的に契約が終了する契約方式で、五あkのような特徴があります。

- ・更新が無い(双方の合意があれば再契約は可能)

- ・契約期間を自由に設定できる(1年未満も可)

- ・原則として中途解約ができない※

- ・事前に書面で「更新がない」ことを明示し説明する必要がある

- ・契約満了日の半年前に書面にて期間満了の通知が必要

※用途や規模により中途解約について定めた法令の対象となる場合もある為注意が必要です。

メリット

オーナー視点で、定期借家契約を結ぶメリットは以下のとおりです。

- ・退去時期が明確なため、その後の計画(建替えや改修など)が立てやすい

- ・長期間の契約が結べれば安定した賃貸経営ができる

- ・短期間の賃貸ニーズにも対応可能(例:転勤者向け、リフォーム待ちの仮住まいなど)

デメリット

一方で、定期借家契約を結ぶ上で確認しておきたいデメリットは以下のとおりです。

- ・普通借家契約と比較し、借主が限定的になってしまう

- ・書面での契約と説明が必要

- ・中途解約が難しい

定期借家契約は、契約で定めた期間の満了とともに契約が終了(退去)するため、将来的に建替えや改修など、入居者に退去をしてもらう必要がある場合などに、その退去の時期をコントロールできます。

また保育園や福祉施設、社員寮などとして10年単位の契約を結ぶことで長期間安定した賃貸経営が可能になります。

特に貸主側が借主の希望に合わせて造作(専有部分の内装工事)を行う場合など、工事費用を負担したのにすぐ出て行かれてしまっては貸主が損をしてしまいます。このような場合に定期借家契約によって入居期間を明確にすることで退去リスクを回避できます。

一方で、定期借家契約は普通借家契約と比べ借主の権利が低いため、その分賃料を割安にしないと入居者が決まらない場合もあります。

また、契約の中途解約は借主だけでなく貸主も制限されます。違約金などを定めるケースも多く、貸主にとってもデメリットになりうることをしっかりと理解しておく必要があるでしょう。

>>関連コラム:【土地活用の事例紹介】老朽化に伴うマンションの建て替え│2つの事例から学ぶ

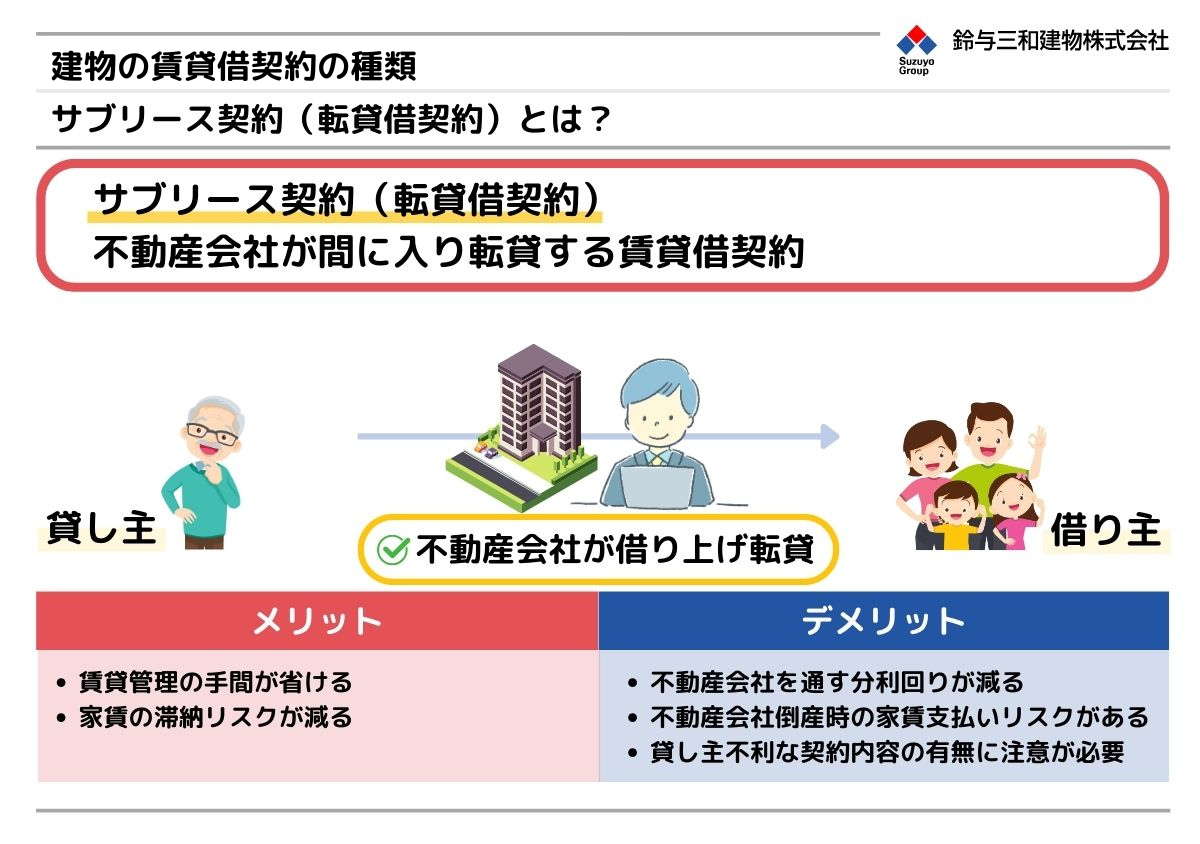

サブリース契約(転貸借契約)

サブリース契約(転貸借契約)とは、建物の所有者がサブリース業者と契約を結び、入居者との契約はサブリース業者が行うという契約方式です。

特徴

転貸借契約の主な概要は以下のとおりです。

- ・貸主(オーナー)とサブリース会社が契約を結び、サブリース会社が入居者に転貸(又貸し)する仕組み

- ・貸主にとって借主はサブリース会社のみ、入居者との契約は必要ない

- ・主に管理業務の負担軽減が期待できるが、賃料や契約条件に注意が必要

メリット

オーナー視点で、転貸借契約(サブリース契約)を結ぶメリットは以下のとおりです。

- ・賃貸管理の手間が省ける(入居者の募集・対応・契約・家賃回収などをサブリース会社が代行する)

- ・家賃滞納リスクが低減(入居者の家賃滞納はあくまでもサブリース会社と入居者間の問題)

デメリット

一方で、転貸借契約(サブリース契約)を結ぶ上で確認しておきたいデメリットは以下のとおりです。

- ・サブリース会社から貸主に支払われる家賃は手数料が差し引かれる

- ・サブリース会社の経営リスクがある(倒産した場合、家賃の支払いが止まる可能性)

- ・物件の使い方を自由に決められない(契約期間中、オーナー自身が自由に貸し出したり、売却したりしにくい)

- ・賃料の減額や途中解約の拒否、修繕費用の負担についてなど貸主(オーナー)が不利な契約になっている場合がある

サブリース契約は、貸主が多くの物件を抱えている場合などに、借主との煩雑な手続きを一本化できることから、管理業務の軽減ができることが大きなメリットです。

一定の家賃が必ず支払われる「家賃保証」は、実は賃料の減額などを巡るトラブルにもなる恐れがありますので契約内容の精査が必要です。

サブリース契約をする場合でも、対象となる物件の立地などから適切な収益が得られるか入念な検討が必要です。

>>関連コラム:【土地活用の基礎知識】賃貸管理の種類と仕組み メリットやデメリットも合わせて解説

建物の賃貸借契約はどれを使うべき?

.jpg)

>>施工事例:おもてなしをデザインした賃貸マンション(大田区)

ご紹介の通り建物の賃貸借契約には3種類の方式があります。

記事の終わりに、これらの契約がそれぞれ、どのような場面に向いているのかをご紹介します。

普通借家契約

- ・新築の建物の賃貸など、長期的に安定した収益を得たい場合

- ・他の物件との間で競争率を高めて空室リスクを減らしたい場合

- ・建替えや売却、専有部の改修工事などの予定がない場合

定期借家契約

- ・建て替えや売却、改修など、近い将来に借主に立ち退きを依頼する可能性がある場合

- ・店舗や病院、保育園など貸主側が借主に合わせて造作を行う場合

- ・短期または長期間入居者を固定したい場合

サブリース契約

- ・遠方に住んでいるなど自己管理が難しい場合

- ・賃貸経営の手間を減らしたい場合

- ・立地が良く賃料下落などのトラブルが起きづらい場合

このように、賃貸契約の種類はケースごとに使い分けることが重要です。

まとめ

.jpg)

>>施工事例:気兼ねなく、ピアノを弾ける賃貸マンション(新宿区)

建物の賃貸借契約について、代表的な以下3種類を解説しました。

- ・普通借家契約

- ・定期借家契約

- ・サブリース契約(転貸借契約)

それぞれ異なる特徴がありますので、目的や状況によって使い分けることが重要です。

特にオーナー視点で見ると、適切な契約方法を選択することで、立ち退きに起因するトラブルや違約金の支払いを避けることにもつながります。

どの契約方法を選ぶべきかは、対象となる土地や建物、周囲の状況などによっても変わります。

相談先を探している方は、90年に渡って土地活用を続けてきた実績を持つ、鈴与三和建物株式会社まで、お気軽にご相談ください。